三島由紀夫(1925〜1970)を代表する戯曲として知られる『鹿鳴館』は、1956年11月27日(当時の三島は31歳)に演劇として初演されています。

実は『鹿鳴館』には下敷きとなった元ネタがあって、それが『トスカ』ではないかと、三島由紀夫研究の第一人者である佐藤秀明氏(三島由紀夫文学館館長)はいいます(三島は1963年になってからオペラ『トスカ』の原作戯曲を潤色して、文学座で上演しています)。その部分を引用してみますが、どちらかの物語を知らないとピンとこないと思いますので、その場合は読み飛ばして構いません。

『鹿鳴館』と「トスカ」にはいくつかの共通点があるからである。

その共通点とは、情の深い女主人公と狡知に長けた男との対決のドラマだという点である。一八〇〇年のローマは、フランス革命の余波とナポレオンの侵攻とを恐れており、貴族たちは、革命分子や無神論者を投獄し処刑しようとしていた。トスカの愛したカヴァラドッシイも追われる身になる。権謀術数の策略家は、警視総監のスカルピアであり、『鹿鳴館』では朝子の夫の影山伯爵である。策略を用いてカヴァラドッシイの隠れ家を突きとめたスカルピアと、同じく策略を巡らして政敵の清原永之輔を鹿鳴館におびき寄せる影山伯爵とが重なる。スカルピアも影山も、女の愛する男への愛情を利用しながら、その女を自分のものにしようとする男である(朝子は影山の妻だが、心は離れている)。

最後は両作とも銃弾による悲劇となるのだが、この銃弾が〝誤配〟されるところも共通している。スカルピアはトスカを手に入れる代償として、空砲による贋の銃殺刑でカヴァラドッシイを生かして逃がすと約束しながら、弾を充填した銃で殺す。影山は、政敵清原の息子久雄を唆し、父を暗殺させようとするが、久雄は故意に父に撃たれて死ぬ。悲嘆にくれた清原も銃で暗殺される。こうしてトスカも朝子も、愛する人を銃で失うのである。

――佐藤秀明 著『三島由紀夫 悲劇への欲動』(岩波新書)

「トスカ」では単なる悪代官の横恋慕に過ぎなかったスカルピアとトスカの関係を、冷めきった夫婦に置き換えたりと、三島の翻案は一筋縄ではいきませんが、共通点をもっと簡単に言い換えてみましょう。

トスカも、『鹿鳴館』の朝子も、自らの愛を大事にしたからこそ「悲劇」に見舞われてしまうのです。

古代のギリシア悲劇に象徴されるように、悲劇こそがヨーロッパ演劇(および物語)において長らく王道とされていました。なぜ、人類はわざわざ悲しい物語を鑑賞するのか? その理由を語った最も有名な言葉は、やはりアリストテレス(前384年〜前322)によるものでしょう。

「あわれみ(エレオス)とおそれ(ポボス)を通じて、そのような感情の浄化(カタルシス)を達成するものである」

つまり悲劇を観ることで、登場人物に憐れみ、自分が同じ目にあわないか畏れることを通じて、涙を流して感情を浄化(=「カタルシス」と呼びます)するのだというのです。

そして質の高い、名作とされる悲劇には共通点があります。それは主人公が、自らの状況を良くしようと行動しているにもかかわらず、むしろそれが裏目になって悲劇へと突き進んでゆくのです。ギリシア悲劇の『オイディプス王』はその典型例ですね。主人公オイディプスは「実父を殺し、実母と子をなす」という神託(≒予言)を実現させまいとした行動がかえって神託通りとなり、自分が王となったテーバイの不作と疫病を解決しようと真実に近づいていくと原因が自分であったことが明らかになるわけです。

大事なポイントは、主人公の行為が「自業自得」にみえてしまうと、良い悲劇にはなりません。観客が心の底から「可哀想……」と憐れむことが難しくなってしまうからです。

そうした観点からみると『トスカ』と並ぶ、作曲家プッチーニの代表作のひとつ『蝶々夫人』は、今日の感覚からすると優れた悲劇として受け取ることが難しくなっている物語だといえます。作者プッチーニが意図としては、終盤に結婚相手であるピンカートンが「さらば愛の家よ Addio fiorito asil」を歌うことによって、ピンカートンも愚かではあるが、悪い人ではなかったのだと観客に思わせ、それによって蝶々夫人の最期をより悲劇的にみせるという作劇になっています。しかし、今日の感覚からすればピンカートンは同情の余地のない悪漢だと思われても仕方ないので、行き違いによって生まれる悲劇性よりも、登場人物への苛立ちが前面に出てしまいがちなのです。

では反対に、今日の感覚に照らし合わせても悲劇性が担保されやすいオペラはどれか?……私が筆頭に挙げたいオペラこそ、プッチーニの『トスカ』なのです。今から120年以上前の1900年に初演された物語で、本国イタリアでは現在に至るまで極めて上演機会の多い、人気のオペラです(ある資料によれば、歴代4位!)。オペラ本編では描かれない前日譚も含めて、簡単に物語を追ってみましょう。

【前日譚】ナポレオンによる進軍により、1798年2月にローマ共和国が成立。この共和国で執政官をしていたのがアンジェロッティである。ところがこの国は1年半と持たず、オーストリア軍とナポリ王国によって崩壊。1800年6月には、ローマ法王を頂点とする法王領へと逆戻り。アンジェロッティは、政治犯として捕らえられてしまう。

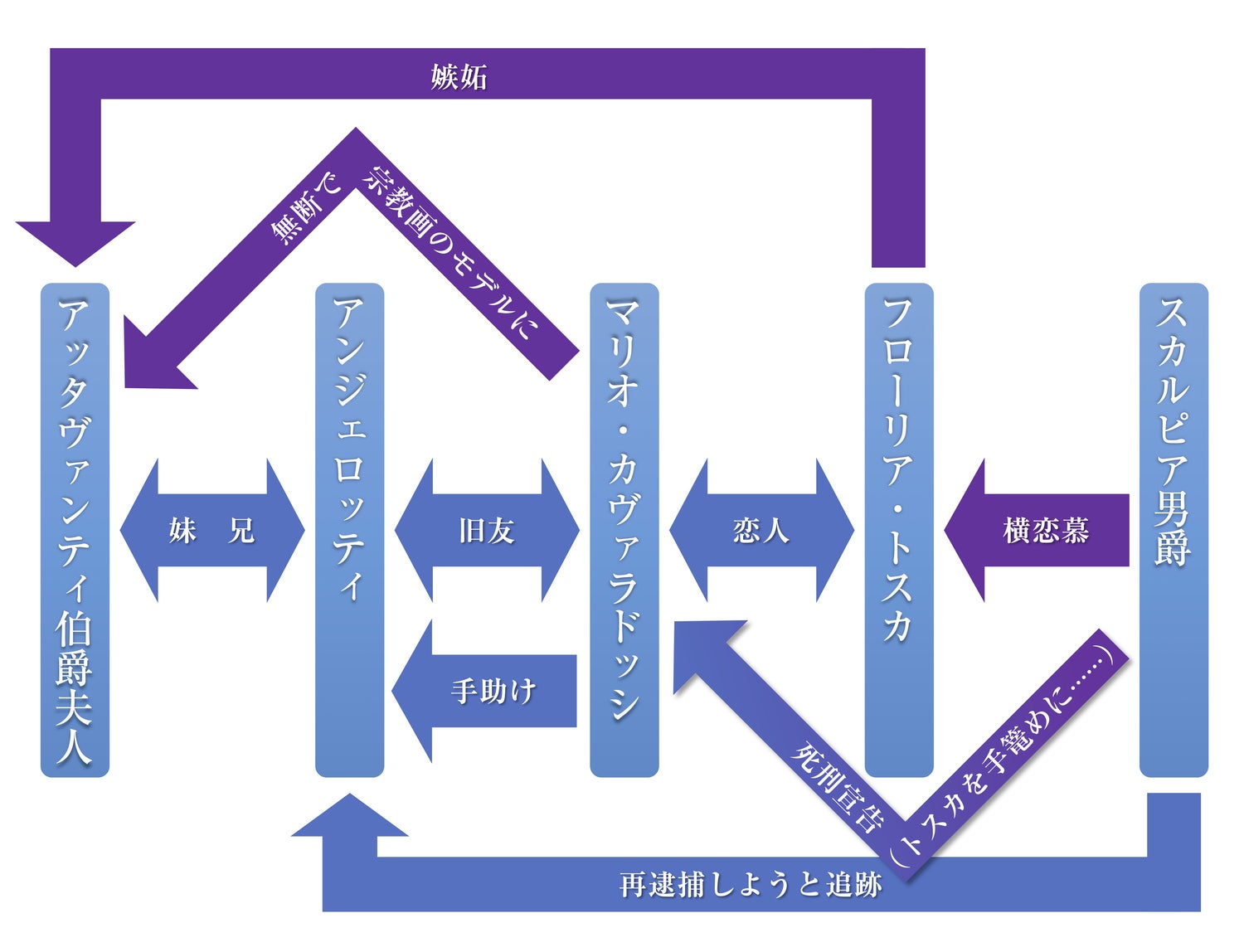

ローマ共和国の成立と崩壊は史実になります。さて、これで物語が始まる準備が整いました。既に登場したアンジェロッティを含めて、主要な登場人物は4名(+名前があがるだけで、登場しない1名)だけ。オペラが開始した時点での人物相関図は次のようになります。

*アンジェロッティは、妹(アッタヴァンティ伯爵夫人)の助力もあって脱獄。スカルピア男爵が率いる警察に追われている。

*アッタヴァンティ家の礼拝堂に逃げてきたアンジェロッティは、旧友である画家のカヴァラドッシと再会。リベラルな思想をもつカヴァラドッシは当然のように、アンジェロッティを別荘に匿う。

*カヴァラドッシには、トスカという相思相愛の恋人がいる。

設定・人物像がこれだけであったならば、『トスカ』は凡庸な物語に過ぎず、三島由紀夫が影響を受けることもなかったでしょう。ところが実際に物語が進んでいくと、人物関係が少しだけ複雑なものとなっていきます!

*リベラルで、宗教心も弱いカヴァラドッシ(名門貴族の金持ち私生児)ゆえ、偶然見かけた綺麗な女性(=アンジェロッティの逃亡を手助けする妹アッタヴァンティ伯爵夫人)をモデルにして宗教画“聖女マグダラのマリア”を描いている。

*修道院育ちのトスカは宗教心が強く、それ故に嫉妬深い。カヴァラドッシが描く絵のモデルがアッタヴァンティ伯爵夫人であることを見抜いて一瞬浮気を疑うが、恋人を信じることに。

*アンジェロッティの逃亡をカヴァラドッシが手助けしていることに気付いたスカルピア男爵は、トスカに再びカヴァラドッシの浮気を疑わせ、アンジェロッティの居場所を探る。宗教曲を背景にして、トスカに横恋慕していること、それ故にカヴァラドッシも死刑にすると歌う(死刑よりもトスカを抱くことが主目的)。

つまりカヴァラドッシ、トスカ、スカルピアの3人は、職務や社会的規範にとらわれない人間臭い要素があって、その価値観に沿った(=自らの状況を良くしようとする)行動をおこないます。例えばスカルピアはストーリー上で明確に悪役ですが、彼の立場を考えてみれば、政治犯およびその共犯者を捕まえて刑に処すところまでは職務の範疇です。けれどもトスカに横恋慕し、カヴァラドッシの命を奪おうとすることで、トスカを屈服させようとしているのは、言うまでもなく私利私欲。この人間臭い部分があることによって、スカルピアは後に死ぬはめになってしまうのです。

それだけであれば自業自得な悪役に過ぎませんが、ここにトスカの宗教心の強さ(保守)、カヴァラドッシの宗教心の弱さ(リベラル)に基づく行動も絡むことで、物語上の時間経過としては、24時間も経たないうちにカヴァラドッシ、トスカ、スカルピアの3人が騙し合いをしながら、最終的には全員が死ぬ運命を迎えるしかなくなってしまう……。3人のうち、誰一人として24時間前には自らが死ぬなんて思ってもいなかった状況から、急激に悲劇へと舵を切ってゆく怒涛の展開こそ『トスカ』が世界中の人々を、時代を超えて惹きつけ続けてきた魅力なのです。

1月末には東京で、2月初旬には名古屋で、イタリアオペラを得意とする藤原歌劇団による公演が控えています。猫町倶楽部では今回、事前レクチャーに加え、鑑賞後に藤原歌劇団で働く後藤良基さんにオペラの裏側を何でも質問できる機会をセッティングしております。もちろん、わたくし小室も一緒になって、どんな素朴な疑問でもお答えできる体制を整えて、皆さまのオペラデビューをサポートしたいと思っております。

西洋演劇・文芸の本流ともいえる「悲劇」の魅力を、19世紀末に生まれた傑作オペラで体感してみませんか?

https://nekomachi-club.com/events/e09242b31912

https://nekomachi-club.com/events/e44169c93367