細かい所では異論もあるのですが、自分なりの視点で世界を見つめ、表現する方法を考えていく、という中心的なメッセージにはとても共感します。僕はもともと読書感想文を書く時にも、別に言いたいこと書きたいことないなぁ、と思って、だらだらと巻末の解説に書いてあることを書き写すような所があったので、猫町倶楽部の読書会や書評家・豊崎由美さんの講座に参加したり、いろんな芸術作品に触れてみたりして、自分なりの言葉をつくる方法を考えてきたような気がします。美術や音楽、文学作品は猫町倶楽部に参加していて何度も思うことですが、見る人によって本当にいろんな解釈ができるので、とても楽しい。今回の読書会では、課題本が苦手、という人や、現代美術が全然わからない、という方も参加されており、現代美術がわかるようになるとはどういうことか(僕も現代美術で好きな作品もあるのですが、わかっているかどうかはあまり自信がない)。課題本の中で、納得がいかない所は、どうして腑に落ちないのか、など考えごとをしながら、読書会に参加していました。

個人的には著者の末永さんの用意した、答えが必ずしも明快でない問いの立て方が、読書会にも応用が効きそうでいいかも、と思っていたのですが、問い→答え→問い→答えの循環が学校で教師がよくやる生徒を誘導するような囲い込むタイプの問いかけで苦手に思っている、という意見を聞いてなるほど〜と思い。アートの常識をめぐる5つの質問(アートは美を追求するべきか?作品は作者自身の手で作られるべきか?等)では答えがみんなバラバラになってそれぞれのアート観の違いが鮮明になったりして、ちゃんと参加者の個性が感じられる読書会になったのがファシリテイターとしては嬉しかったです。

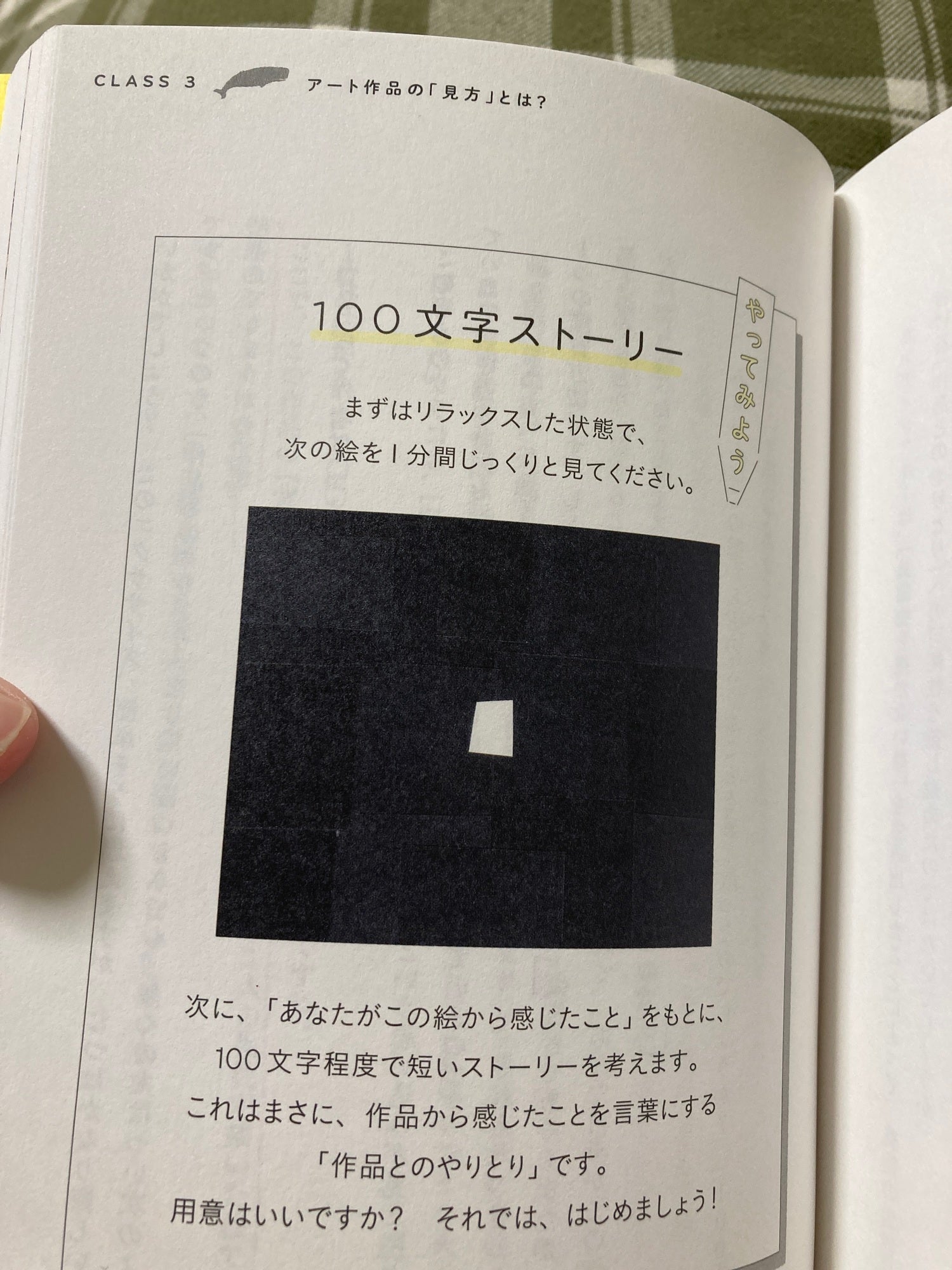

一方でアートの二種類の見方の部分。

作者の考えや人生、歴史的背景に評論家の分析や美術史における意義まで考慮に入れて作品評価をする〈背景とのやりとり〉と、名前も知らない音楽を聴いて自然にリズムやハーモニーを感じとるように美術品と自分自身との交流を大切にする〈作品とのやりとり〉の2パターンでアートを楽しむことを薦めている部分は概ね好評で、意見が一致したり分かれたりが、それこそ音楽のように繰り返す楽しい読書会でした。

まっくらだ。遠くの方に。光に満ちた扉が見える。どれくらい先にそれがあるのか、暗闇になれた目で見定めることは出来ない。いくらか歩みを進めると、相変わらず扉は同じくらい遠くにある。立ち止まって手のひらを見つめる。微かな光が、ひらがなのてのような字を浮かび上がらせる。そうだ。私はあの扉の開け方を知っている。